SGLT2阻害薬が心房細動の発症リスクを減らすことが期待されている

血糖値を下げるだけでなく、心不全にも有効であることが明らかになっているSGLT2阻害薬ですが、不整脈のひとつである心房細動の抑制効果についても最近期待されています。

ダパグリフロジンというSGLT2阻害薬の心血管リスクについて調べられたDECLARE-TIMI 58という大規模臨床試験があるのですが、

その事後解析で、なんとダパグリフロジンを投与すると心房細動/心房粗動の発症リスクが下がったと報告されています。 (Circulation. 2020; 141: 1227-1234.)

さらに、2021年にpublishされたメタアナリシスにおいてもSGLT2阻害薬は心房細動を抑制したと報告されています。(Cardiovasc Diabetol 20, 100,2021).

SGLT2阻害薬による体液量や腎機能(GFR)への影響については、いまだ不明な点も多い

SGLT2阻害薬が最初に使われるようになった時に、体液量の減少(脱水)により脳梗塞などが増えるのではないか?と懸念されました。

その後行われた多くの研究や臨床データより、体液量の減少については投与のごく早期には一時的に認められるものの、その後は元に戻ると考えられています。

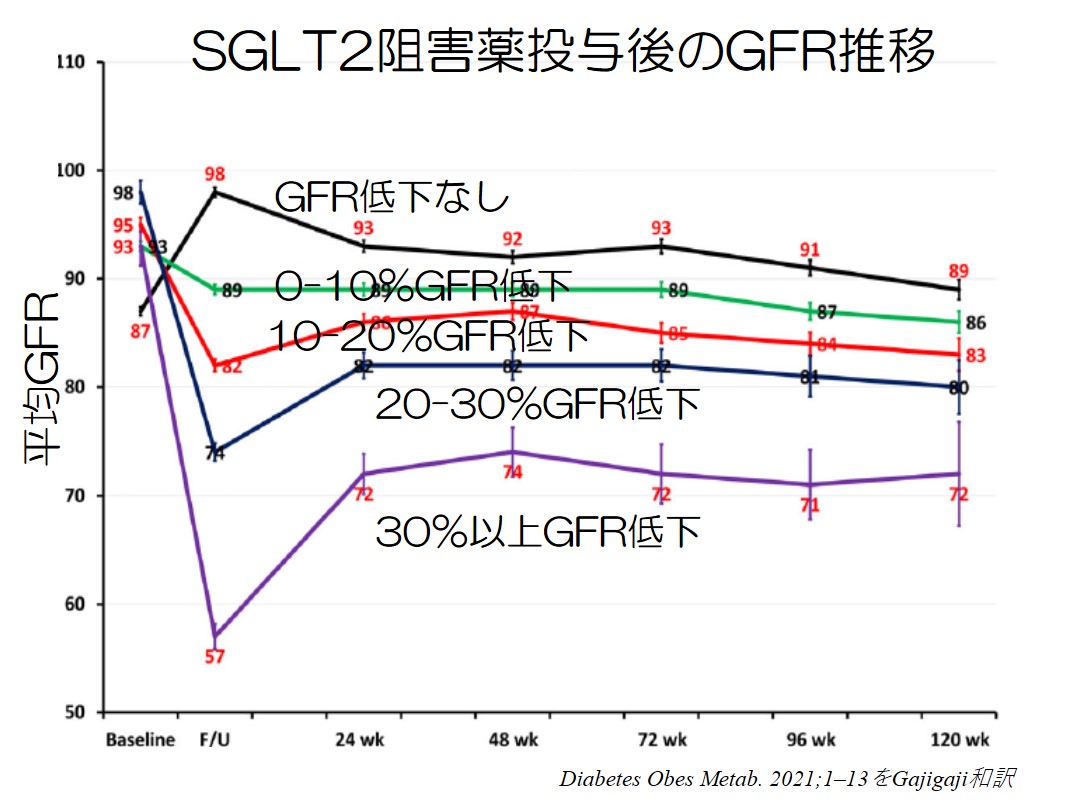

SGLT2阻害薬によるGFRの変化についても様々な議論がなされました。

投与早期にGFRが少し低下する場合もあるが、腎尿細管へのストレス低減により、その後はむしろGFR低下速度が緩徐になり長期的には腎保護に働くと現在は考えられています。

しかし、SGLT2阻害薬開始後早期にGFRが大幅に低下する患者さんが確かに存在します。

このような患者さんでも、心房細動や心血管イベント、心不全などに良い影響を与えるの?という問いに対して行われた試験をご紹介します。

SGLT2阻害薬による投与後早期のGFR低下と、心房細動との関連を調べた研究

11769人の2型糖尿病患者さんを対象に行われたChang Gung Memorial Hospital(台湾)のデータベースを用いて行われた研究です。

SGLT2阻害薬が初めて投与された20歳以上の2型糖尿病患者さんを、投与後早期のGFR低下度によりカテゴリー化して、心血管イベント/心不全や、心房細動、複合腎イベントへの影響について調べられました。

※投与後早期:投与後4~12週と定義されています。

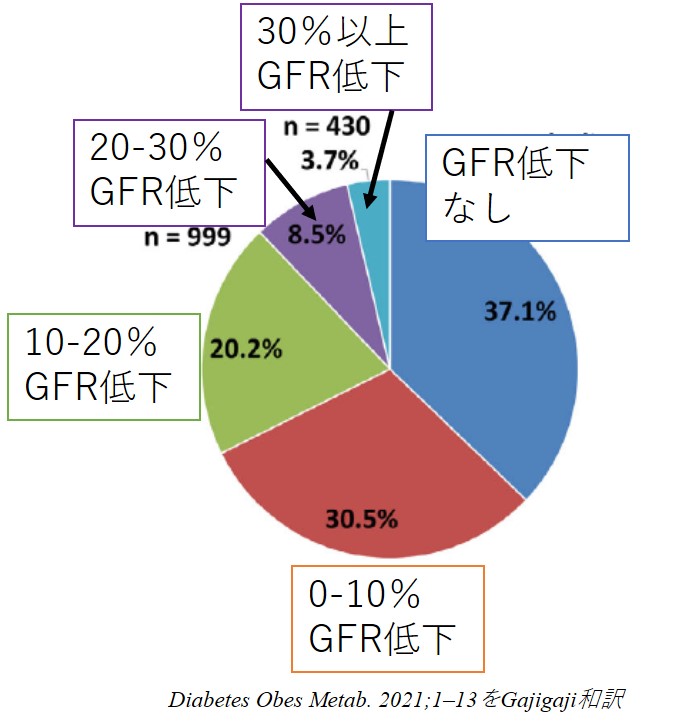

SGLT2阻害薬を投与された患者さんのうち、投与早期に4%で30%以上のGFR低下、8%で20~30%のGFR低下を認めた。

「GFRが30%以上低下」ってイメージしにくいですが、

例えば、GFR70 の人ならGFR49まで低下(30%の低下)、GFR55の人ならGFR38まで低下(30%の低下)という感じですね。

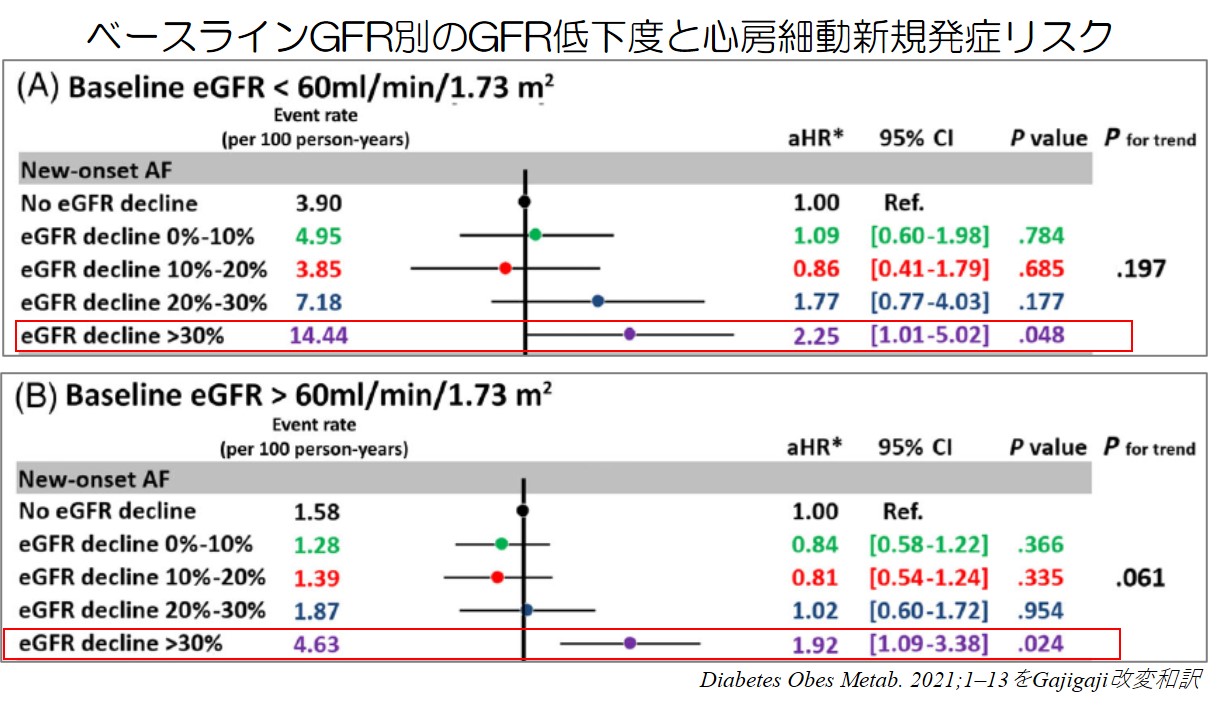

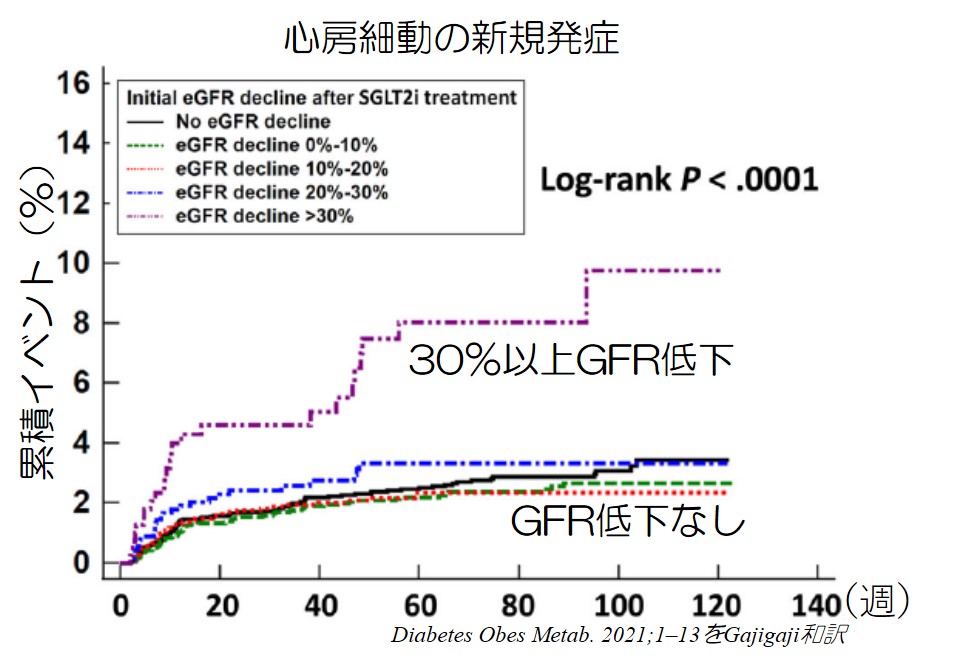

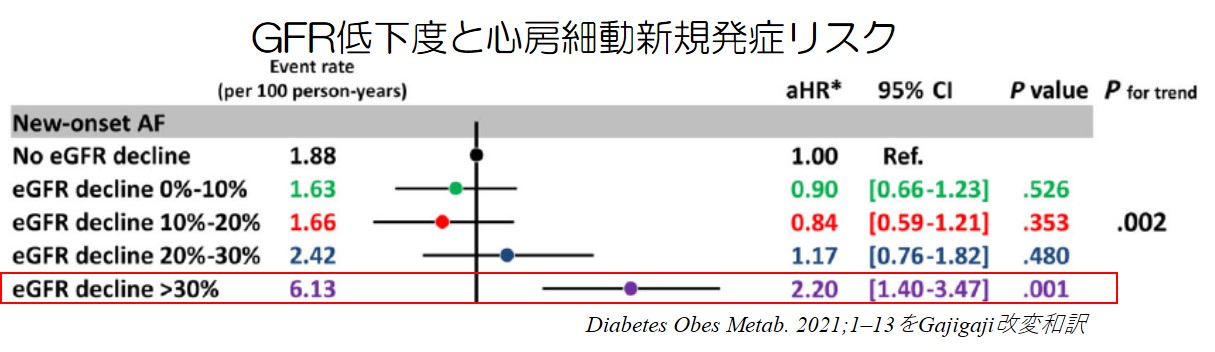

投与後早期にGFRが30%以上低下した群では、心房細動の発症率が上昇した

30%以上GFRが低下した人では、低下しなかった人と比べて心房細動の新規発症率が上昇しました。

すなわち、GFRが早期に30%以上低下した人では、低下しなかった人と比較して2.2倍のリスク上昇が認められました。

この結果(aHR:adjusted hazard ratio)は、性別、罹病期間、合併症、HbA1c、BMI、脂質データや抗血小板薬、βブロッカー、スタチン、RAS阻害薬、利尿薬、糖尿病薬の使用で補正されています。

また、ベースラインのGFRが60以上と60未満の人に分けた解析も行われましたが、両群ともにリスク上昇がみられました。